在涉及易燃易爆环境的工业领域,防爆设备的正确选用至关重要。而防爆合格证上的防爆标志与等级,就像是一把把密码锁,隐藏着设备防爆性能的关键信息。深入解读这些信息,能帮助技术人员精准匹配设备与使用场景,有效降低选型风险。

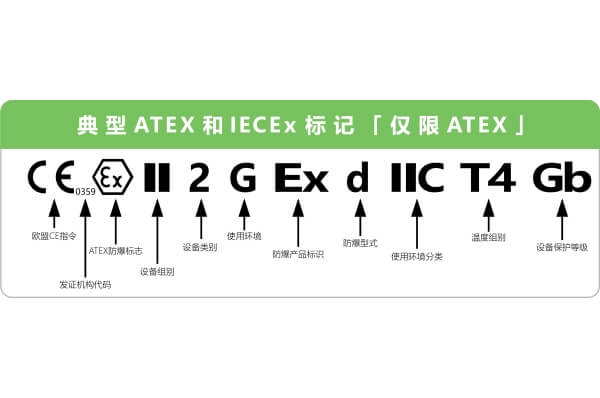

防爆标志解读

防爆型式

隔爆型(d):隔爆型设备的外壳能够承受内部爆炸产生的压力,并阻止爆炸火焰传播到周围环境。例如常见的隔爆型电机,其外壳采用高强度材料制造,外壳各部件间的结合面有特定的间隙和长度要求。当电机内部发生爆炸时,外壳可承受爆炸压力,火焰经过结合面间隙时会被冷却,从而不会点燃外部的爆炸性气体环境。

本安型(i):本质安全型设备是通过限制电路的能量,使其在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境。比如本安型的传感器,其内部电路设计采用低电压、低电流,并且有特殊的限流、限压保护措施。

增安型(e):增安型设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象。如增安型灯具,会对电气连接进行特殊处理,确保接触良好,防止因松动产生电火花 。

温度组别与气体分类对应表

温度组别:温度组别反映了设备表面可能达到的最高温度,分为 T1 - T6。T1 允许的最高表面温度为 450℃,T2 为 300℃,T3 为 200℃,T4 为 135℃,T5 为 100℃,T6 为 85℃。设备运行时产生的热量不能使周围的爆炸性气体达到点燃温度。

气体分类:常见的有 I 类(煤矿井下用电气设备)、II 类(除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备)。II 类又细分为 IIA、IIB、IIC,其代表性气体分别为丙烷、乙烯、氢气,IIC 类气体的爆炸危险性最高 。

| 温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |

| ⅡA | 乙醛、丙烯腈等 | 丁醇、乙醇等 | 戊烷、己烷等 | 乙醛、三甲胺等 | 亚硝酸乙酯等 | / |

| ⅡB | 丙烯、乙酸乙酯等 | 环氧乙烷、环氧丙烷等 | 乙硼烷等 | 二乙醚等 | 二硫化碳等 | / |

| ⅡC | 氢气、乙炔等 | / | / | / | / | / |

选型误区

煤矿井用设备选防爆等级常见错误

混淆气体环境:煤矿井下除了甲烷气体外,可能还存在其他易燃易爆气体。有些技术人员仅考虑甲烷,按照较低的防爆等级选型,而忽略了其他潜在的危险气体。例如,在一些煤矿中存在少量的氢气,如果设备防爆等级未考虑氢气的防爆要求,一旦氢气积聚,设备就可能成为点火源。

忽视粉尘防爆:煤矿井下不仅有气体爆炸危险,还存在煤尘爆炸的风险。部分人员在选型时只关注气体防爆等级,而未选择具备粉尘防爆功能的设备,这在煤尘较多的采掘面等区域会带来严重的安全隐患。

高湿度环境下的特殊要求

腐蚀问题:在高湿度环境中,防爆设备的金属外壳容易受到腐蚀。一些技术人员在选型时未考虑设备外壳的防腐性能,选用普通材质的外壳,随着时间推移,外壳腐蚀可能导致防爆性能下降。例如,隔爆型设备的外壳腐蚀后,结合面的间隙可能发生变化,无法有效阻止爆炸火焰传播。

电气性能影响:高湿度可能影响设备的电气绝缘性能。对于本安型设备,如果电气绝缘降低,可能导致电路能量失控,无法满足本质安全要求。因此,在高湿度环境下,应选择具备良好防潮、防水性能的防爆设备,并且要关注设备的电气绝缘防护等级。

防爆标志与等级的解读是正确选用防爆设备的关键。技术人员只有深入理解这些技术密码,避免选型误区,善用查询工具,才能为易燃易爆环境下的生产活动提供可靠的安全保障。

评论